La réalité de l’itinérance souffre d’un vilain défaut : elle est complexe. Itinérance situationnelle, cyclique, chronique. Variation dans l’intensité, variation dans les formes, variation dans les causes. Alors, comment nommer adéquatement une réalité dont la nature même semble être justement d’échapper ou de résister à tout encadrement, qu’il soit matériel ou conceptuel ?

En vérité, la langue française n’y arrive pas. Elle tend plutôt à enfermer l’itinérance dans le rapport à l’habitation, au logement; sans-abri, sans domicile fixe, ou au fait d’être en mouvement; itinérant (terme employé seulement au Québec). La question de l’accès au logement est évidemment de la plus haute importance. Mais l’histoire de l’itinérance, la plupart du temps, ne commence pas là.

Pour appréhender la douloureuse réalité de l’itinérance dans sa globalité, il est en réalité préférable de s’inspirer de la langue anglaise qui en un mot, homeless, permet d’approcher le phénomène avec plus de profondeur. C’est que le mot Home renvoie non seulement à une réalité matérielle, le toit, l’abri, l’appartement, la maison, mais également à un ensemble immatériel complexe incluant les idées de racines, de réseaux d’appartenance, d’espace identitaire.

Home, c’est le chez-soi, refuge physique et psychologique, lieu de départ et de retour, d’ouverture et de repli. Home c’est tout ça et homeless, c’est en être privé.

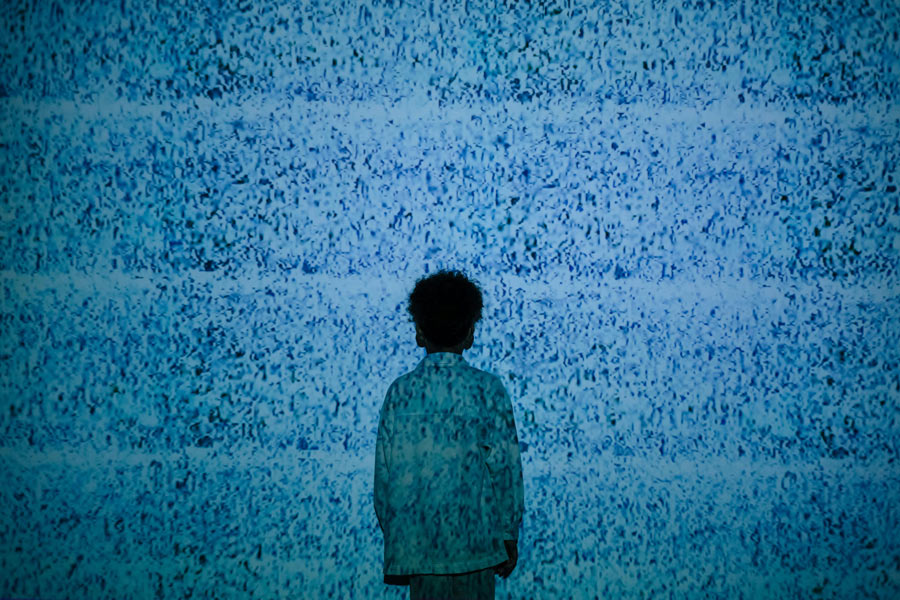

Homeless, c’est en fait avant tout l’expérience de l’exclusion, de la privation du droit de cité en tant que soi-même, avec pour corolaire la honte, génératrice de désespoir et de colère. Et cette honte, au fil du temps et des échecs répétés à se faire une place, ne cesse de se charger électriquement, construisant orages et tempêtes qui n’emportent le plus souvent que soi.

Bien sûr, parfois, pour se donner une contenance, pour ne pas sombrer, on donne des coups. On veut rendre le mal pour le mal parce que ça fait mal. Mais la cible est trop grande, la cible est trop floue. La société, le système, où diriger ses coups ? Mais au bout du compte, l’apaisement n’est jamais au rendez-vous.

Les conduites à risque des personnes itinérantes ne sont-elles pas surtout ça d’ailleurs, des tentatives détournées de dire sa rage et son désespoir de pouvoir un jour inscrire son nom ailleurs que dans la colonne du passif social ! Derrière les airs baveux et les coups de gueule, un vide immense, une soif d’être reconnu, accueilli, d’avoir un chez-soi. Mais pour être chez soi quelque part, il faut d’abord être chez soi en soi.

L’itinérance ne commence donc pas lorsqu’on prend la route vers n’importe où ou vers nulle part. L’itinérance n’est pas d’abord un mouvement, mais un éclatement, la mise en pièces du sentiment intime de sa propre acceptabilité, de sa propre valeur. L’itinérance n’est pas d’abord la perte d’un toit, mais la perte de soi ! C’est l’interdiction d’être soi-même pour cause d’inadéquation, conjuguée à l’impossibilité d’être ce qu’on attend de nous.

Les anciens Grecs appelaient cela une tragédie. Au bout du compte, c’est l’errance dans un double mouvement de quête et de fuite, de quête d’un mieux-être et de fuite d’une souffrance qui colle aux pieds, quelle que soit la distance parcourue. On change d’endroit parce qu’on est mal, on change de lieu parce qu’on veut être mieux, mais jamais rien ne coïncide et le malaise persiste. Et pourtant, on recommence, cherchant à rétablir les ponts avec la communauté, à retrouver le droit d’être soi. Construire des ponts, rétablir les liens, s’ouvrir de nouveau à la relation…

D’une étape à l’autre, l’espoir que les choses seront différentes fait marcher. Mais les fantômes ne cessent de transformer les rêves en cauchemars, car la mémoire n’a de cesse de rappeler que le lien, parce qu’il suppose de se rendre vulnérable au regard et à la parole de l’autre, est le lieu de la souffrance qui a consommé la rupture.