La première Politique nationale de lutte à l’itinérance « Ensemble pour éviter la rue et en sortir », adoptée en 2014, établit que « L’itinérance désigne un processus de désaffiliation sociale et une situation de rupture sociale qui se manifestent par la difficulté pour une personne d’avoir un domicile stable, sécuritaire, adéquat et salubre en raison de la faible disponibilité des logements ou de son incapacité à s’y maintenir et, à la fois, par la difficulté de maintenir des rapports fonctionnels, stables et sécuritaires dans la communauté. L’itinérance s’explique par la combinaison de facteurs sociaux et individuels qui s’inscrivent dans le parcours de vie des hommes et des femmes. »

Certains mots clés devraient retenir notre attention dans cette définition. D’abord, on note qu’il s’agit d’un processus. On ne bascule pas dans l’itinérance du jour au lendemain. Les personnes touchées par cette réalité peuvent probablement parfois identifier un moment décisif. Mais ce moment arrive toujours au bout d’une histoire de vie où la souffrance a occupé trop de place. « La construction de l’itinérance repose très souvent sur la déconstruction progressive du sentiment d’avoir sa place dans sa famille, à l’école, au travail, dans la société en général. »

Mais l’un des éléments les plus importants de la définition de la Politique, éléments qui la distingue des autres, est le fait que « … la difficulté pour une personne d’avoir un domicile stable, sécuritaire, adéquat et salubre… » et « … la difficulté de maintenir des rapports fonctionnels, stables et sécuritaires dans la communauté… » manifestent le processus de désaffiliation et de rupture sociale. L’itinérance n’est pas d’abord définie par le rapport au logement, par le fait d’être logé ou de ne pas l’être, mais est plutôt présentée comme le « symptôme d’un problème social plus large dont l’absence de domicile est à la fois la trace et l’actualisation ».

Le phénomène de l’itinérance parle donc bien davantage de nous qu’il ne le fait des personnes qui vivent cette réalité au quotidien. Il parle de ce que nous faisons et surtout de ce que nous ne faisons pas ou ne faisons plus comme collectivité. Nous ne sommes pas devant une juxtaposition de problèmes individuels auxquels nous devons trouver des solutions, mais devant une réalité sociale que nous construisons au fil de nos choix sociaux, politiques et économiques depuis plus de 40 ans.

Pourtant, la plupart du temps, notre regard sur l’itinérance se limite à une série de constats qui tendent à la réduire à des problèmes individuels qui doivent être traités médicalement (santé mentale, toxicomanie). Cette vision a deux avantages : elle simplifie le problème et nous décharge de toutes responsabilités citoyennes pour la remettre aux personnes itinérantes elles-mêmes et aux intervenants sociaux et médicaux décrétés experts du mal être et du mal de vivre.

Cette vision des choses a aussi l’avantage de ne pas poser la question suivante: pourquoi y a-t-il de plus en plus de gens depuis plus de 40 ans qui ont suffisamment mal à l’âme pour voir comme un pis-aller une vie marquée par le manque de tout, par le rejet, par le mépris, par le danger, etc. Jusqu’à la fin des années 70, le phénomène était très marginal (le terme itinérance n’existait même pas dans le sens où nous l’utilisons aujourd’hui), alors qu’il ne cesse de croitre depuis, au point où nous n’avons plus besoin d’attendre les résultats des exercices de dénombrement pour savoir qu’il est en hausse. Que s’est-il passé ? Qu’est-ce qui a changé ?

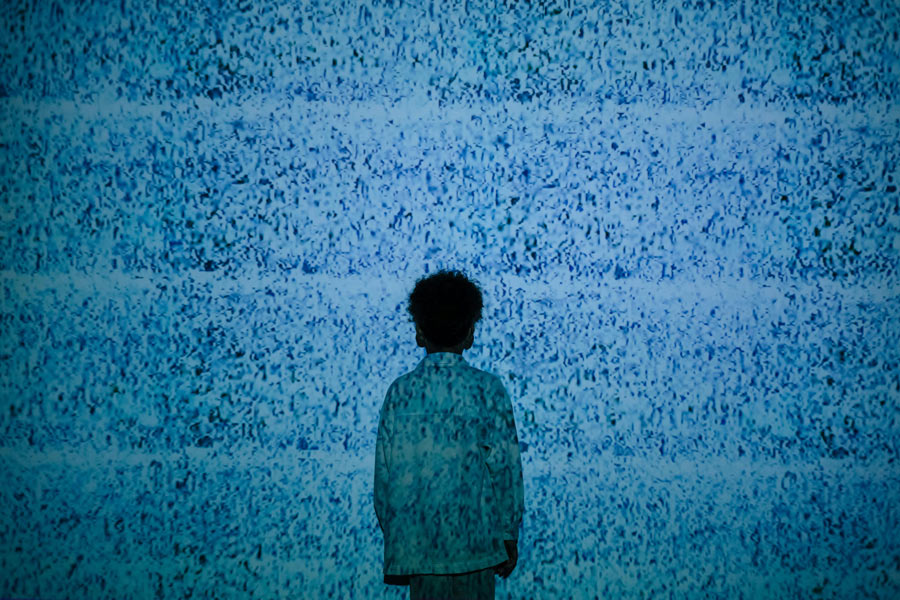

Il va de soi que nous devons aider chaque personne individuellement à composer avec ses difficultés. Mais nous devons également accepter l’idée que l’itinérance n’est pas seulement un problème individuel, que l’itinérance comme phénomène est le révélateur d’une société malade qui a perdu le sens de l’autre et de la communauté, d’une société qui, en préférant opposer ses membres les uns aux autres dans une lutte pour l’avoir, le paraitre et le pouvoir, a déconstruit le lien social et produit un isolement toujours grandissant qui atteint plus cruellement certaines personnes.

L’itinérance, c’est d’abord une pathologie sociale. Or, la guérison de cette pathologie passe non seulement par la mise en place de programmes de soutien aux personnes itinérantes elles-mêmes, mais aussi, si nous souhaitons prévenir la croissance du phénomène, par une transformation collective d’un vivre ensemble qui s’est atrophié avec le temps au profit d’un enfermement dans nos bulles de confort individuelles et dans nos chambres d’écho de plus en plus à l’épreuve de tous dérangements.